《锦绣芳华》爆是爆了, 越来越多观众选择弃剧, 连理由都出奇一致

一部剧的成功与否,常常是多方面因素共同作用的结果。

当一部备受期待的大制作,即便拥有顶流明星和高热度IP,却依然面临着观众“弃剧潮”时,这背后反映出的问题,往往值得我们深思。

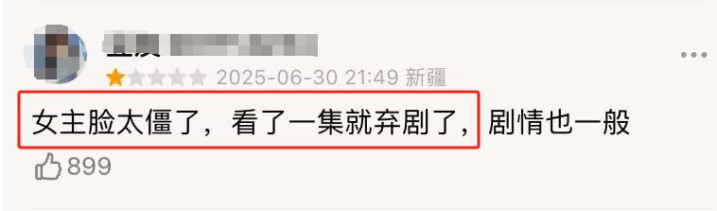

近期热播的《锦绣芳华》就深陷这样的漩涡,尽管开播以来热度居高不下,但口碑却一路下滑,甚至出现不少观众吐槽“实在看不下去”的声音。这究竟是为何?难道真如网友所言,是因为女主角杨紫的“脸”和“套路化演技”让人无法再追下去吗?

“变脸”争议:是演技的障碍还是无谓的苛求?

《锦绣芳华》开播之初,不少观众对杨紫的表现都持保留态度,其中最集中的槽点便是她那被指“肿胀僵硬”的面部状态。在高清镜头下,杨紫的脸部表情似乎变得不够流畅自然,哭笑之间也少了几分过去的灵动,这无疑让观众在投入剧情时感受到了“壁垒”。

其实,关于杨紫面部变化的讨论由来已久。从童星时期的小雪,到如今的当红花旦,杨紫的颜值之路一直伴随着外界的审视与争议。

无论是《女心理师》中的浮肿僵硬,还是《欢乐颂》中的不自然,甚至《沉香如屑》中被吐槽的“双括号纹路”,都曾引发网友热议。去年生日照引发的“劝诫”更是将这种讨论推向高潮。

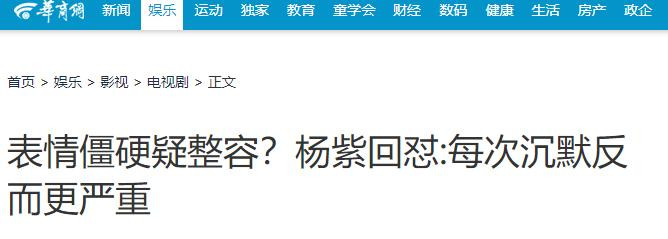

然而,对于这些“变脸”质疑,杨紫本人也曾多次在公开场合辟谣,甚至做出夸张表情力证清白。也有不少粉丝为她抱不平,认为可能是高强度工作导致的疲惫,亦或是女明星“女大十八变”的正常生理变化。

那么,问题来了:演员的面部状态,究竟应该对剧集的口碑负多大的责任?

一方面,我们承认演员的颜值和状态对观众的观剧体验确有影响,毕竟古装剧尤其讲究古典美和角色适配度。当一张脸让人“出戏”,自然会影响对剧情的投入。但另一方面,过度聚焦于演员的脸部细节,是否也限制了我们对演技本身的关注?甚至,这种对女演员外貌的“严苛审视”,是否反映出一种普遍存在的审美偏见?

演技困境:是角色固化还是瓶颈难破?

除了“脸”的争议,《锦绣芳华》中杨紫的演技也遭受了不少批评。许多观众表示,她在剧中的表演痕迹过重,容易让观众“跳戏”,总觉得“是杨紫在演戏,而不是何惟芳这个角色”。

这种“套路化”的表演方式,让角色缺乏独特的魅力和深度,即使与国民度极高的李现二搭,也难以挽回观众的口碑。

杨紫作为童星出道,演技一直备受肯定,也曾获得视后提名。但近年来,她长期深耕于古偶剧市场,塑造了大量同类型角色。这固然让她积累了高人气和观众缘,但同时也可能导致戏路固化,表演方式陷入惯性。

当一个演员频繁重复同类型的角色和表演模式时,观众难免会产生审美疲劳,甚至觉得“千篇一律”。

这引发了一个更深层次的问题:对于像杨紫这样从童星成长起来的实力派演员,如何在维持高人气的古偶赛道和寻求演技突破之间找到平衡点? 是继续在熟悉的舒适区深耕,还是勇敢地跳出固有框架,尝试更多元、更具挑战性的角色?如果长期被困在“古偶”的标签下,是否会影响其未来的演艺事业发展,甚至消磨掉观众对她演技的期待?

争议之外:锦绣芳华的“锦绣”何在?

尽管《锦绣芳华》深陷争议,但我们也不能否认它并非一无是处。在美术风格上,它延续了前作的精良制作,画面质感考究,无论是长安城的繁华景象,还是精美的唐装服饰,都为观众带来了一场视觉盛宴,完美呈现了“国色天香”的盛景。

这种对细节的极致追求,无疑是制作团队的用心之处。

期待与反思:如何在美与演之间求得“平衡之道”?

娱乐圈的女演员,对美的追求无可厚非,这是她们职业的一部分。但对于演员而言,外貌固然重要,演技才是立身之本。当对外貌的追求开始干扰到表演的自然流畅,甚至影响观众对角色的理解与共情时,便需要引起警惕。

对于杨紫而言,此次《锦绣芳华》的争议,无疑是一次深刻的反思和成长的机会。如何在追求美的同时,找到面部状态与表演之间的平衡,如何在演技上突破瓶颈,挑战更多不同类型的角色,为观众带来更多惊喜,是她未来演艺道路上需要思考的命题。

各位网友,你们认为《锦绣芳华》口碑下滑的主要原因是什么?是杨紫的“脸”真的影响了观感,还是她的演技真的陷入了“套路化”?演员为了角色改变形象,究竟应该被接受到什么程度?欢迎在评论区留下你的看法,一起探讨!